|

Description du château

Le

château occupe un vaste promontoire au confluent de la Crûme

et de la Sèvre nantaise; une enceinte ovalaire de plus de

300 m de grand diamètre, flanquée de tours ruinées

pour l'essentiel, l'encercle. A l'Est, du côté arrondi

dominant la Sèvre, existait jusqu'en 1958 une motte entourée

de fossés qui fut peut-être le premier noyau castral.

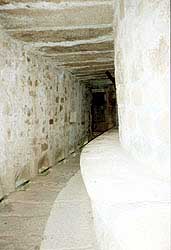

A proximité demeurent les restes de la chapelle castrale,

dont la crypte superbe à trois nefs reposant sur des piliers

circulaires remonte au XIe siècle. Le

château occupe un vaste promontoire au confluent de la Crûme

et de la Sèvre nantaise; une enceinte ovalaire de plus de

300 m de grand diamètre, flanquée de tours ruinées

pour l'essentiel, l'encercle. A l'Est, du côté arrondi

dominant la Sèvre, existait jusqu'en 1958 une motte entourée

de fossés qui fut peut-être le premier noyau castral.

A proximité demeurent les restes de la chapelle castrale,

dont la crypte superbe à trois nefs reposant sur des piliers

circulaires remonte au XIe siècle.

La motte fut remplacée au XIIe siècle par une tour

maîtresse rectangulaire à contreforts arrondis, caractéristiques

de la région. Dominant le fossé barrant le promontoire,

elle contrôlait l'unique entrée ménagée

dans une tour-porte qui lui est accolée. Cette tour forme

encore l'accès actuel; mais le voûtement de la porte

a été repris à l'époque moderne, tout

en conservant la baie romane placée au-dessus. Dans la seconde

moitié du XIIe siècle fut élevée la

chapelle haute, dont demeurent quelques ruines en élévation,

chevet circulaire et croisée du transept aux piliers flanqués

de colonnes à chapiteaux romans.

Sans

doute les vicomtes de Thouars renforcèrent-ils également,

à cette époque, l'enceinte par des tours de flanquement;

on reconnaît en parcourant celle-ci des tours semi-circulaires

de petites dimensions, bien dans les usages de l'architecture Plantagenêt,

attribuables à la fin du XIIe siècle. Sans

doute les vicomtes de Thouars renforcèrent-ils également,

à cette époque, l'enceinte par des tours de flanquement;

on reconnaît en parcourant celle-ci des tours semi-circulaires

de petites dimensions, bien dans les usages de l'architecture Plantagenêt,

attribuables à la fin du XIIe siècle.

À partir du XVe siècle l'ensemble fit l'objet de remaniements

considérables, pour adapter le château aux armes à

feu. La tour-porte primitive fut prolongée par un vaste boulevard

allongé, pourvu de deux tours en capitale, accueillant l'entrée

avancée, à la perpendiculaire de l'axe primitif comme

de coutume; il en demeure la face 0. Le front de l'entrée

lui-même fut entièrement restructuré, de nouvelles

tours de flanquement y furent ajoutées; et la tour maîtresse

fut entourée d'une chemise pourvue d'un fossé propre

et d'une tour-porte d'accès vers l'intérieur du château.

La

création de ce réduit peut être attribuée

à Gilles de Rais lui-même, peu de temps après

sa prise de possession du château en 1420 : de belles archères-canonnières

à orifice et fente disjoints en attestent. La

création de ce réduit peut être attribuée

à Gilles de Rais lui-même, peu de temps après

sa prise de possession du château en 1420 : de belles archères-canonnières

à orifice et fente disjoints en attestent.

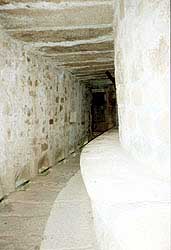

Le reste de l'enceinte fut également renforcé, surtout

à la pointe Nord, où fut établie une digue

massive pour retenir les eaux de la Crûme. De ce côté

furent bâties deux superbes tours à canon reliées

par une courtine au fruit prononcé abritant une galerie de

contremine. La tour du Vidame, traditionnellement attribuée

à Louis de Vendôme vers 1520, ce qui paraît assez

tardif, devrait dater comme sa voisine des années 1490-1500;

toutes deux sont pourvues de canonnières à la française,

la première d'une belle ceinture de mâchicoulis où

les guides aiment à faire jouer les effets sonores. Le noyau

de la vis était évidé et servait de porte-voix.

Texte extrait du

livre de Jean Mesqui Chateaux

forts et fortifications

|

Le

château occupe un vaste promontoire au confluent de la Crûme

et de la Sèvre nantaise; une enceinte ovalaire de plus de

300 m de grand diamètre, flanquée de tours ruinées

pour l'essentiel, l'encercle. A l'Est, du côté arrondi

dominant la Sèvre, existait jusqu'en 1958 une motte entourée

de fossés qui fut peut-être le premier noyau castral.

A proximité demeurent les restes de la chapelle castrale,

dont la crypte superbe à trois nefs reposant sur des piliers

circulaires remonte au XIe siècle.

Le

château occupe un vaste promontoire au confluent de la Crûme

et de la Sèvre nantaise; une enceinte ovalaire de plus de

300 m de grand diamètre, flanquée de tours ruinées

pour l'essentiel, l'encercle. A l'Est, du côté arrondi

dominant la Sèvre, existait jusqu'en 1958 une motte entourée

de fossés qui fut peut-être le premier noyau castral.

A proximité demeurent les restes de la chapelle castrale,

dont la crypte superbe à trois nefs reposant sur des piliers

circulaires remonte au XIe siècle. Sans

doute les vicomtes de Thouars renforcèrent-ils également,

à cette époque, l'enceinte par des tours de flanquement;

on reconnaît en parcourant celle-ci des tours semi-circulaires

de petites dimensions, bien dans les usages de l'architecture Plantagenêt,

attribuables à la fin du XIIe siècle.

Sans

doute les vicomtes de Thouars renforcèrent-ils également,

à cette époque, l'enceinte par des tours de flanquement;

on reconnaît en parcourant celle-ci des tours semi-circulaires

de petites dimensions, bien dans les usages de l'architecture Plantagenêt,

attribuables à la fin du XIIe siècle. La

création de ce réduit peut être attribuée

à Gilles de Rais lui-même, peu de temps après

sa prise de possession du château en 1420 : de belles archères-canonnières

à orifice et fente disjoints en attestent.

La

création de ce réduit peut être attribuée

à Gilles de Rais lui-même, peu de temps après

sa prise de possession du château en 1420 : de belles archères-canonnières

à orifice et fente disjoints en attestent.