Meurthe

et Moselle |

Moselle |

Vosges |

Les

autres régions et autres châteaux |

- Les Autres régions

- Châteaux Renaissance

- Châteaux Classique

- Châteaux Cathares

- Châteaux d'Europe

Les sélections

des mois précédents |

| Autres rubriques : - Diaporama - Accueil château |

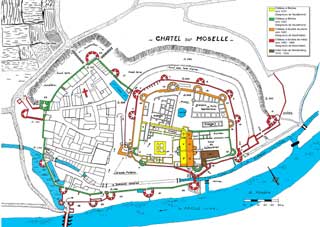

Château de Chatel |

|

Il se compose de la forteresse proprement dite, du Couvent Notre-Dame construit sur l'emplacement ruiné de la porterie du Moyen Age, et pour la ville, de l'église Saint-Laurent que jouxtent quelques maisons du XVIIIe siècle. Au pied des remparts, l'ancien pont du Durbion, à la savante voûte hélicoïdale, complète le circuit de visite. Signalons que l'église et le château sont classés Monuments Historiques. 1 - Le château et son évolution Ce qui frappe dans la forteresse et constitue encore aujourd'hui son principal intérêt, ce sont, d'une part, ses dimensions hors du commun et, d'autre part, la vision diachronique qu'elle présente, sur un même édifice, de quatre siècles d'histoire de la fortification. Contrairement à nombre de châteaux forts, abandonnés après la Guerre de Cent Ans, Châtel bénéficie au XVe siècle, pour les raisons d'ordre politique évoquées cidessus, d'une spectaculaire adaptation à l'artillerie nouvelle. D'où la difficulté, rencontrée tant par les fouilleurs que par les visiteurs, pour situer aussi exactement que possible les différentes étapes de construction. Il apparaît de plus en plus clairement, les campagnes de fouille archéologique programmée ayant apporté à cet égard de précieux renseignements, que les Comtes de Vaudémont édifient à l'origine une simple tour de plan rectangulaire, sans doute défendue par une porte d'entrée. Au Nord, des zones boisées offrent une protection suffisante pour l'époque. Au Sud, la Moselle a largement entaillé la falaise calcaire dont l'assise rocheuse apparait en plusieurs endroits et des ruisseaux, aujourd'hui disparus, délimitent entre leurs lits une sorte de promontoire sur lequel il était tout naturel que l'on songeât à s'appuyer. De cette tour primitive subsiste une base arasée qui parait indiquer une construction importante pour ce début du XIIe siècle. Les parements extérieur ou intérieur offrent plusieurs assises en petits ou moyens appareils, de provenance locale, le blocage de pierraille qui emplit l'intervalle portant à 3,12 mètres l'épaisseur des murs. L'un de ceux-ci comporte une ouverture dont les jambages en pierre taillée témoignent qu'une porte en fer à doubles vantaux défendait l'entrée du côté où se situera l'extension de ce premier habitat fortifié. L'occupation de l'esplanade, appuyée sur le sol géologique, suit d'assez près l'érection de la " grande tour ". Les analyses de carbone 14, effectuées dans une série de petits bâtiments rectangulaires dont certains sont dallés, corroborent de manière scientifique la datation que la trouvaille d'une monnaie bretonne de la fin du XIIe siècle avait pu suggérer. L'architecture de la grosse Tour de l'Etuve, avec une salle voûtée dont les claveaux sont encore en place, les prélèvements de mortier opérés dans l'appareil du mur Est et aussi l'implantation de cette tour au-dessus des sources, marquent la limite extrême d'une seconde étape de construction. Du XIIIe siècle, avec Henri Ier de Vaudémont, datent selon toute vraisemblance des agrandissements importants. Une nouvelle enceinte défendue par des archères, dont certaines embrasures atteignent 2,10 mètres de hauteur, protège la très belle salle des Gardes dont le mur intérieur, remarquablement appareillé, dut servir de mur extérieur à la précédente construction. La halle d'armes, la galerie des Archers avec sa face externe au talutage parfaitement repérable dans la salle des Sources indiquent un édifice contemporain de Philippe Auguste. Vers l'Est, deux cours successives mènent à la Tour de la Chapelle, excellent poste de guet dont la base a été découverte, et à la Tour du Colombier. Le château de cette époque, quadrangulaire, s'est donc étendu en Sud et en Est sur l'ensemble du promontoire rocheux que défendaient des murs talutés. Vers le Nord au contraire, la protection s'avérant beaucoup moins nécessaire, l'église de la ville et des bâtiments à usage utilitaire occupaient un emplacement connu. Il est fort regrettable que, pour la première tout au moins, un urbanisme aberrant interdise à jamais des recherches sur un périmètre archéologique que les hommes de la seconde moitié du XXe siècle ont achevé de saccager. Et ce d'autant que l'église en question fit partie de l'important remaniement du XVe siècle, devenant alors chapelle castrale. |

|

Le château du mois |

Recherchez sur le site |

Pour toute question concernant ce site web, envoyez un message au webmaster